01 西海美術館的區域發展困境

55棟建筑組成的“藝術家的花園”? Ateliers Jean Nouvel

鳳凰島旅游度假區 圖源:西海美術館

西海美術館是西海藝術灣核心的一部分,位于青島西海岸新區唐島灣南岸,占地12萬公頃,由大師工作坊、藝術酒店、兒童及青年藝術創作體驗基地等55棟建筑組成,意在打造一座國家級文化藝術新地標。

西海美術館戶外 圖源:西海美術館

西海美術館室內 圖源:西海美術館

美術館作為項目的靈魂,先行開放。而現在,美術館閉館的同時也伴隨著整個西海藝術灣建設的暫停。

教育部于2021年頒布的異地辦校政策 ? 教育部

西海藝術灣的隔壁是原定的中央美院青島校區,后來因為教育部出臺禁止異地辦學的規定,央美新校區的建設在土建基本完成后被擱置。

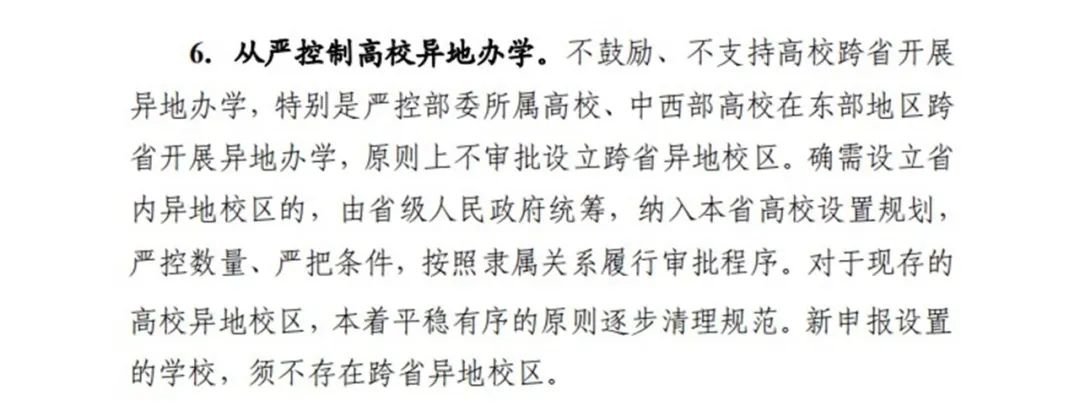

西海美術館與青島主城區的距離? Google Map

從更大的視角來看,西海美術館所在的西海岸新區距離主城區約30公里,公共交通未完善,周邊居民人口稀少,商業尚未成熟。

唐島灣西海美術館外景 圖源:西海美術館

換句話說,美術館成為了這個區域“尚未到來的繁榮”的預演道具,它并沒有“陪著城市一起成長”,而是被安排在一個“虛構的未來”里孤獨地運行。

02 文化是否可以“先行”

“鄂爾多斯100”計劃中大量建筑處于爛尾狀態,Raphael Olivier稱其為“失敗的烏邦”? Raphael Olivier

“鬼城”鄂爾多斯市康巴什新區的規劃與現狀 ? 真叫盧梭

西海美術館并非第一個“被城市幻想托舉起來”的烏托邦式的文化空間。在中國城市化加速期,我們看到越來越多的“文化地標”拔地而起——美術館、藝術中心、劇場、圖書館,甚至是藝術雙年展、文藝集市、設計節……然而這些文化項目大多都面臨同一個困境:文化被當成“招商籌碼”,而不是城市肌理的一部分。文化空間被“預置入”,但觀眾、社區、文化習慣這些最根本的因素卻缺席。

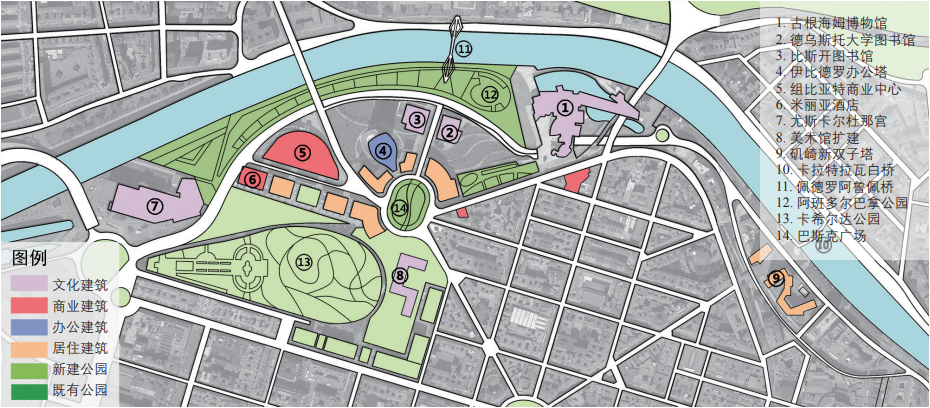

畢爾巴鄂古根海姆博物館所引發的“古根海姆效應”,揭示了所謂的“文化先行”成功的核心在于系統性城市功能的同步升級與共生 ? Guggenheim Museum Bilbao

畢爾巴鄂重點更新片區中濱海集中更新片區的公共建筑分布? 王懿寧、陳天、臧鑫宇

文化的形成需要什么?它不僅需要一座漂亮的建筑,還需要持續的社群交流、健康的文化消費生態、自下而上的觀眾黏性,與城市日常生活場景的結合、政策支持與資金彈性等等。如果這些基礎條件缺失,文化空間就難以真正融入城市生活,而只能成為“功能孤島”。

所以說,不是文化不能先行,而是文化不能孤立地先行。

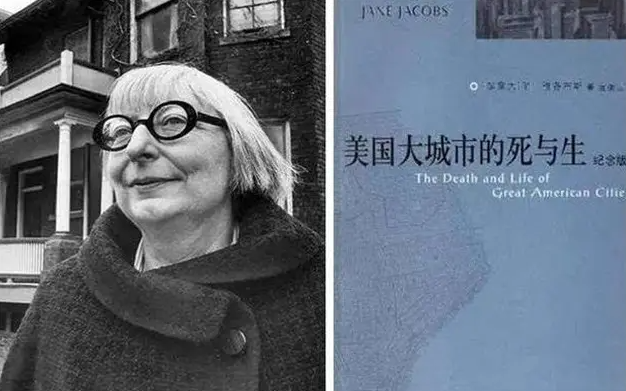

03 簡?雅各布斯式的提醒

“一個城市有了活力,也就有了戰勝困難的武器……充滿活力、多樣化和用途集中的城市孕育的是自我再生的種子。”

—— 簡?雅各布斯

簡?雅各布斯的代表作《美國大城市的死與生》? 網絡

簡?雅各布斯在60年代出版的《美國大城市的死與生》中指出,城市活力源于功能混合與多樣性,單一的功能區(如文化區、純住宅區)會導致“死寂的邊緣地帶”。想要增加一個區域的多樣性,首先要保證這個區域為市民提供的主要城市功能至少有兩個,并有效混合在一起。只有這樣,這個地區從早到晚都能保持一定的人流量。

在1950年代后期,卡內基音樂廳面臨拆除危險,芭蕾舞演員在West 57街上表演,試圖籌集資金?網絡

落日下的卡內基音樂廳街景? Carnegie Hall

她曾以紐約的卡內基音樂廳為例說明一個文化空間之所以能煥發生命力,是因為它被“生活層”包裹著。這個音樂中心滋生出電影院、藝術家工作室;白天有辦公室,晚上有演出;街角是咖啡館,旁邊是旅館。觀眾、藝術家、居民、游客的交織,共同構建并維持著這個“小型文化生態”的運轉。

由此可見,文化場所不是造出來的,而是長出來的。很多時候不是缺藝術,而是缺生活。然而,我們看到太多的反例:造好了文化場館,卻沒有生活、沒有人群、沒有街道的溫度,最后失去了活力的源泉。

04 文化空間與城市生態同步生長的案例

在全球范圍內,也有越來越多的文化項目像樹木一樣,根系深扎在城市的人群、功能和生態之中,與城市生態共同成長。

上海|西岸“毛細血管”模式

徐匯濱江的過往與新生? 上海市住房和城鄉建設管理委員會

西岸文化走廊布局圖?上海空間規劃設計研究院SSPD

上海西岸的文化轉型,是從“生產性岸線”向“生活性岸線”的城市更新范式代表。2010年以來,原徐匯濱江的鐵路貨運站、油罐倉儲區等逐步騰退,西岸集團以“規劃引領、文化先導、生態優先、科創主導”的策略,逐步將20多個文化藝術空間串聯成線,包括星美術館(讓·努維爾)、西岸美術館(戴衛·奇普菲爾德)、龍美術館(柳亦春)、油罐藝術中心(李虎)等。

西岸藝博會現場? 西岸藝博會

這些美術館通過“美術館大道”“西岸藝博會”“公共藝術季”等機制構建微循環網絡,形成城市級“文化毛細血管”。這些文化空間相互連結,不僅激活了濱水空間,也帶動了周邊辦公、住宅、教育、餐飲的多元生長,使文化成為可持續流動的生活日常。

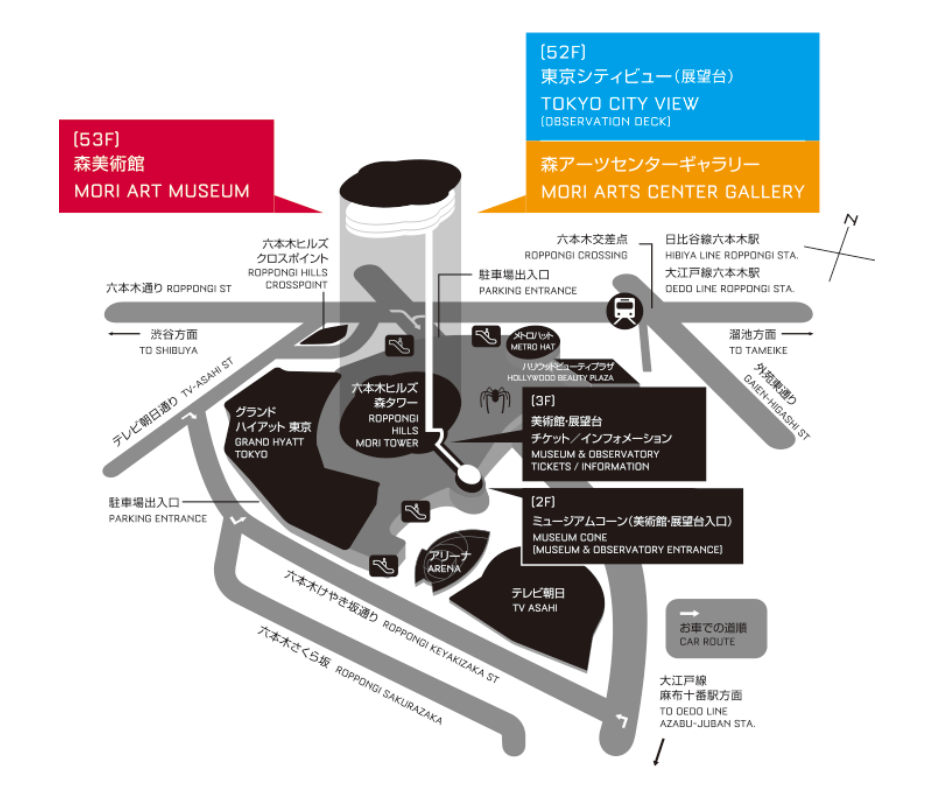

東京|六本木“垂直共生”模式

森美術館? art-view.roppongihills

森美術館(Mori Art Museum)由森大廈株式會社出資建設,坐落于東京六本木森塔53層。其成立和發展主軸是東京“城市再開發”戰略中的重要一環。

嵌入在綜合體中的美術館? art-view.roppongihills

它嵌入六本木之丘(Roppongi Hills)綜合體之中,寫字樓、商業中心、住宅、公園、觀景臺“共生”,形成了自循環的都市文化生態。森美術館也由此成為東京白領的高頻文化消費場所,研究顯示其過半觀眾來自周邊商務人群。

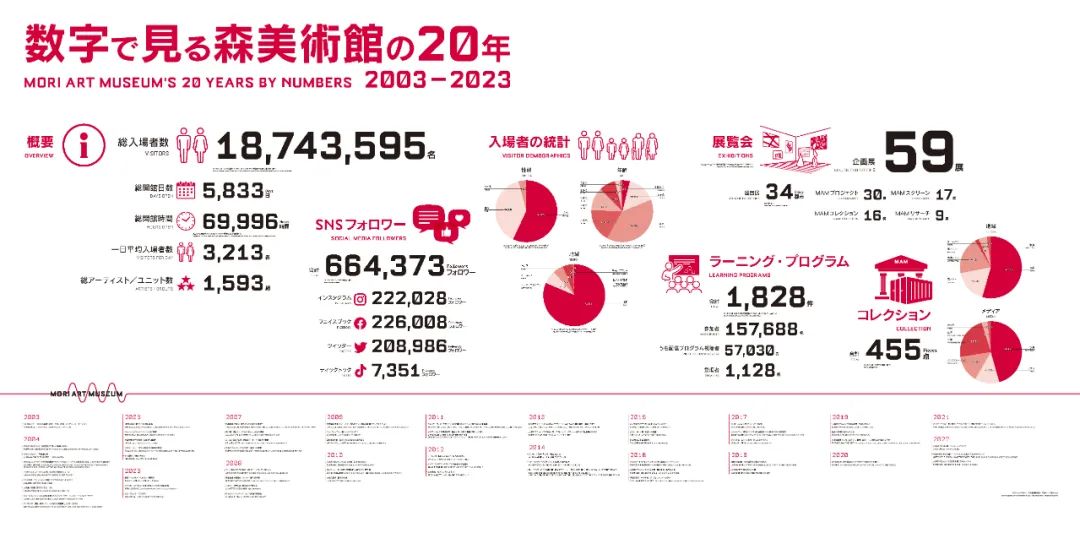

森美術館20年信息圖表 ? Mori Art Museum

森美術館在20年間逐漸建立了館藏,并通過舉辦系列“城市和美術館計劃/社區參與計劃”與本地生活產生聯動,在垂直空間內形成“辦公-文化-消費-社交”的復合動線。

六本木的模式驗證了文化空間不是附加,而是城市結構的組成單元,與周邊社區、企業、游客共同構建穩定的訪問機制。這種模式使得美術館能夠充分借助周邊的商業流量與社區活力,實現文化與生活的深度融合。

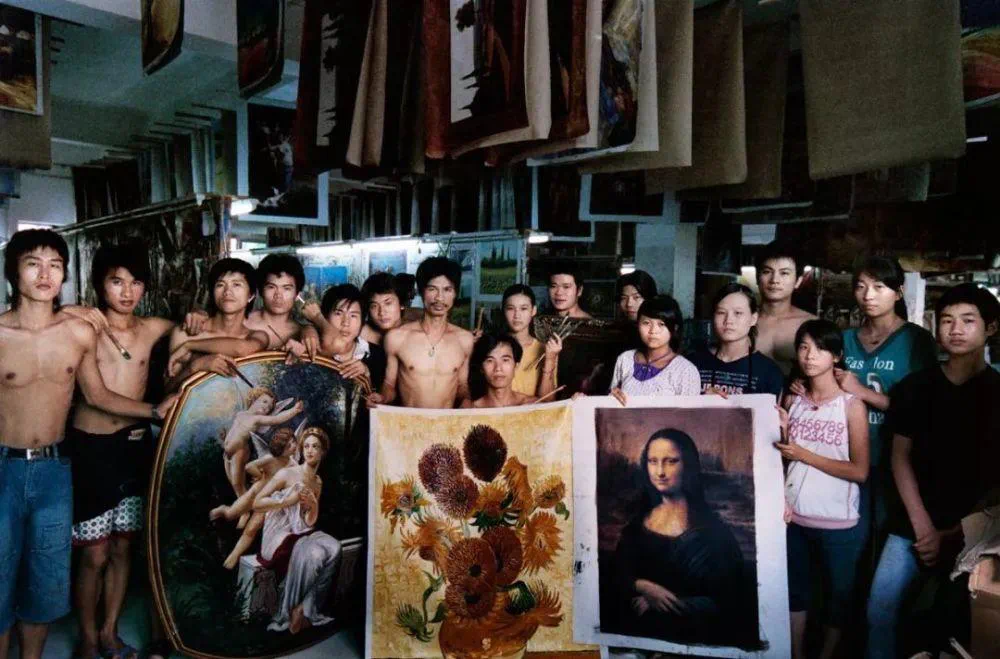

深圳|大芬村“自下而上”模式

以大芬村為原型的紀錄片《中國梵高》? 《中國梵高》

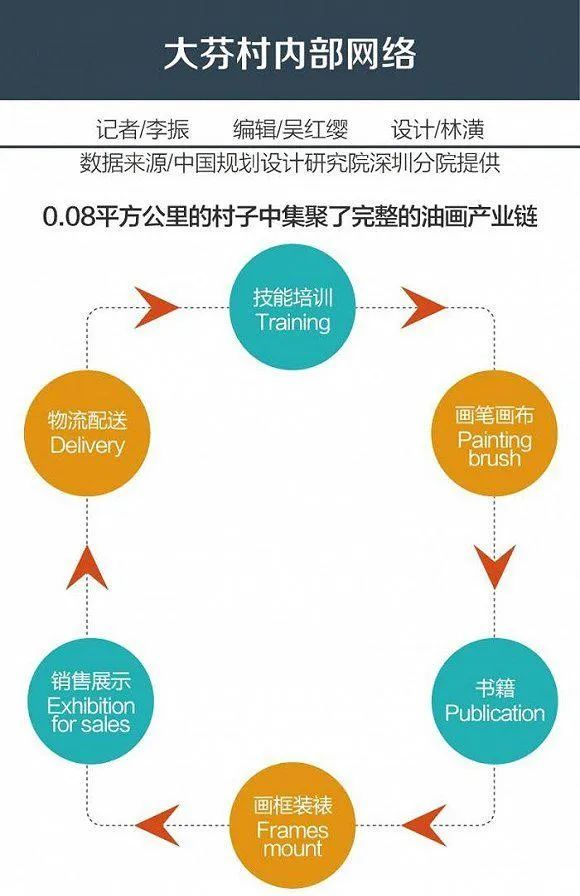

大芬村油畫產業鏈? 正解局

大芬村起初是深圳龍崗區布吉鎮的一個普通城中村。1989年起,因大量畫工聚集形成油畫加工業,逐步演變為聞名國內外的藝術品復制與交易集散地。盡管早期并無政策引導,但社區內部的自組織機制與市場需求之間產生閉環,使其成為了具有代表性的藝術村落。

大芬村中的大芬美術館? UEBANUS

2008年全球金融危機爆發,大芬村油畫產業受到重創。政府出臺了一系列扶持政策,如基礎設施改造、設立大芬美術館,推動其轉型升級。

大芬村的成功是一個典型的“自下而上”文化生長模式,體現了文化的自發性和社區的參與性。然而也存在藝術原創力不足、依賴低價輸出等風險,所以在城市發展中,既要鼓勵民間力量,也要提供制度支持與質量升級路徑。

05 結語

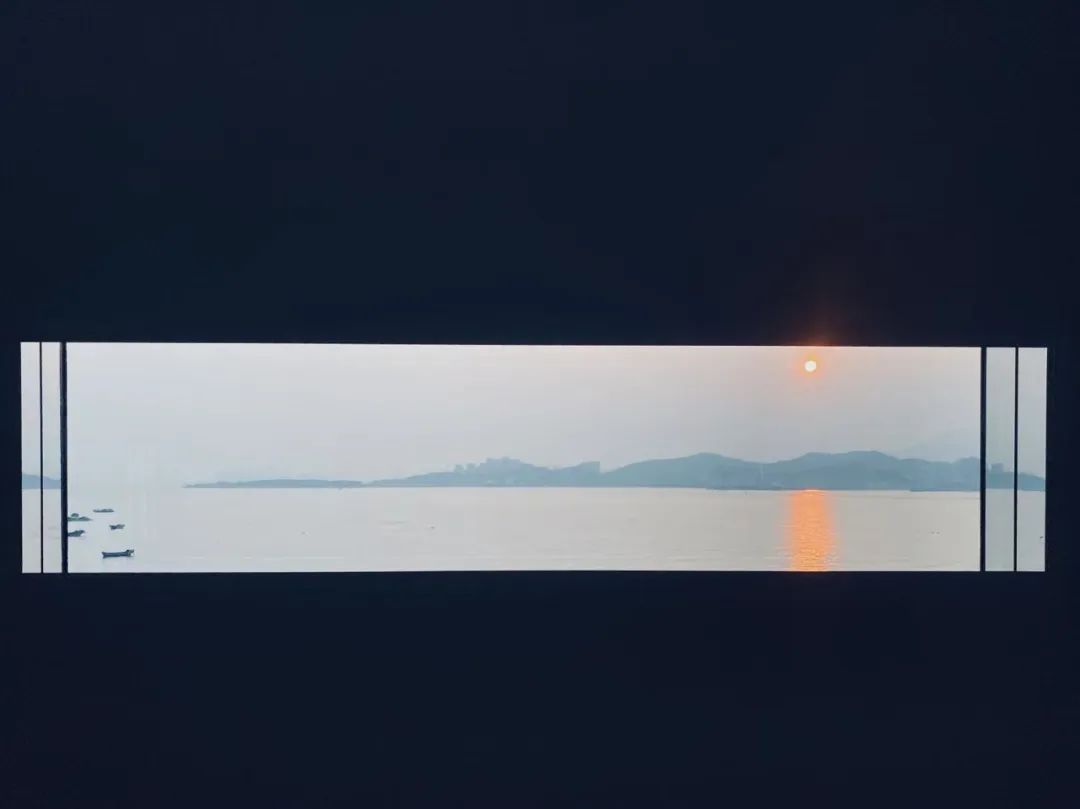

從西海美術館往外看去,愿希望還在? Jiayu

一座文化地標可以由個人點燃,但它的延續,必須有一個社會為之共同護火。

文化需要理想主義者來開荒,也需要系統性的土壤來維系生長。在城市化進入“減速換擋期”的今天,也許,比“文化先行”更迫切的,是“文化共生”——讓文化不再被孤懸于城市的未來,而是被深植于城市的現在。

愿西海美術館的暫停,不是終點,而是一個新的提醒:真正的文化場所,不是被建造出來的,而是被時間與人共同養成的。

專欄編輯|Sherry Li

發文編輯|Yiyue Dong

審核編輯|Chenxi

1.《TAG公告|西海美術館閉館通知》

2.教育部文件《教育部關于“十四五”期間高等學校設置的意見》(2021年)

3.王懿寧、陳天、臧鑫宇《城市營銷帶動城市更新 - 從“古根漢姆效應”到“畢爾巴鄂效應”》

4.簡·雅各布斯《美國大城市的死與生》

"/>

"/>

"/>

"/>