01 杭州中國濕地博物館

博物館沉入濕地

中國濕地博物館建筑由磯崎新設計,建筑面積20200平方米,高30米,展示面積7800平方米。2009年開館時,這座由日本建筑師磯崎新設計的博物館,以其巨大的“山丘”造型和銀色金屬表皮,被譽為“未來濕地實驗室”。而如今,建筑已與西溪濕地完全共生——原本冰冷的鈦鋅板氧化出銅綠色銹跡,斜坡屋頂被野生芒草覆蓋,玻璃幕墻倒映出逐年長高的水杉林,仿佛整座建筑正在緩慢“沉入”濕地。

杭州中國濕地博物館圖源網絡

博物館外部?杭州中國濕地博物館

博物館坐落在一個綠色的山丘上,博物館以“綠丘”為主要意象,建筑主體幾乎埋入山中,巧妙地與山丘融為一體。

觀光塔內部?杭州中國濕地博物館

觀光塔內部?杭州中國濕地博物館

02 杭州「壹向大樓」

一座金屬森林的十年蛻變

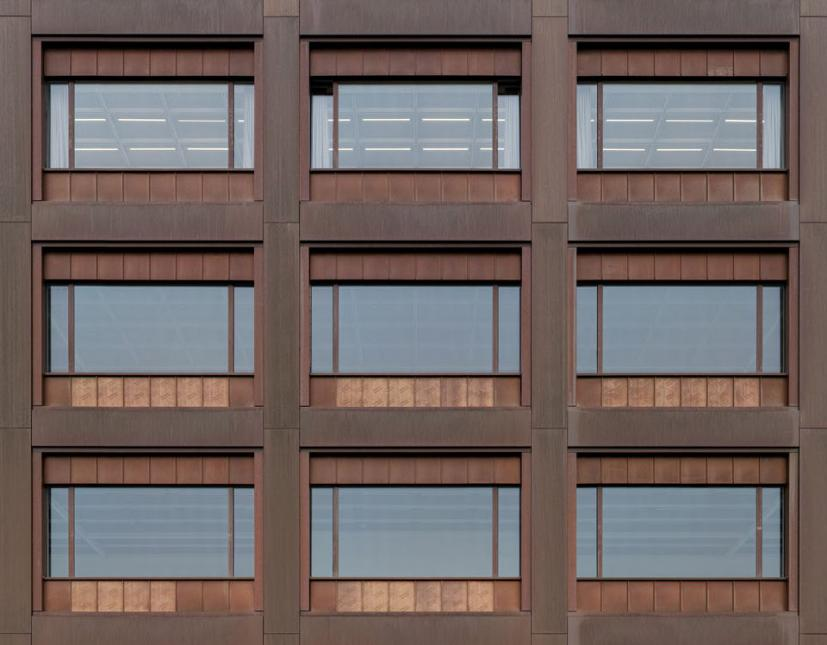

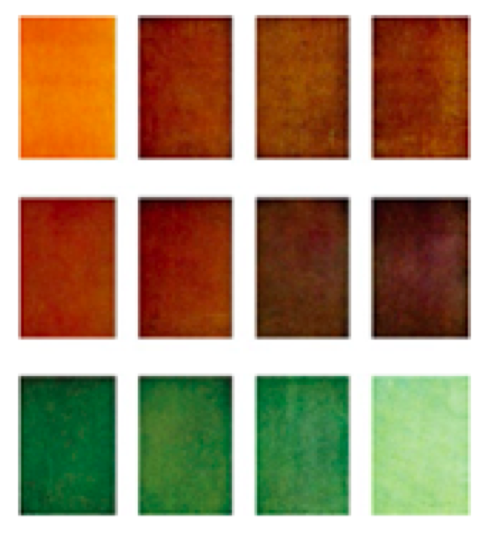

出自奇普菲爾德之手位于杭州的壹向大樓于2013年竣工交付。建筑最大的特色是立面采用特制銅板,隨著時間流逝會變色,從帶金屬光澤到亞光、古銅、棕褐,銅板在陽光和空氣中會慢慢產生微妙的變化,最終會變成銅板特有的古翠綠。室內采用無柱式設計,層高凈高3.35米,空間布局以中央核心筒集中電梯和管道,最大限度保留外圍采光。2016年6月,該建筑獲得英國皇家建筑師協會(RIBA)國際獎提名,并入選“30幢世界最棒建筑”

壹向大廈?David Chipperfield Architects

壹向大廈?David Chipperfield Architects

壹向大廈?David Chipperfield Architects

銅板自然演變過程圖源網絡

這座曾被《建筑評論》稱為“錢塘江畔的混凝土宣言”的作品,如今更像是城市有機體的切片標本。

壹向大廈現如今外立面?小紅書Y.L.Jie

壹向大廈現如今外立面?小紅書Y.L.Jie

壹向大廈現如今外立面?小紅書Y.L.Jie

03 中國美術學院象山校區

瓦礫生長,山水呼吸

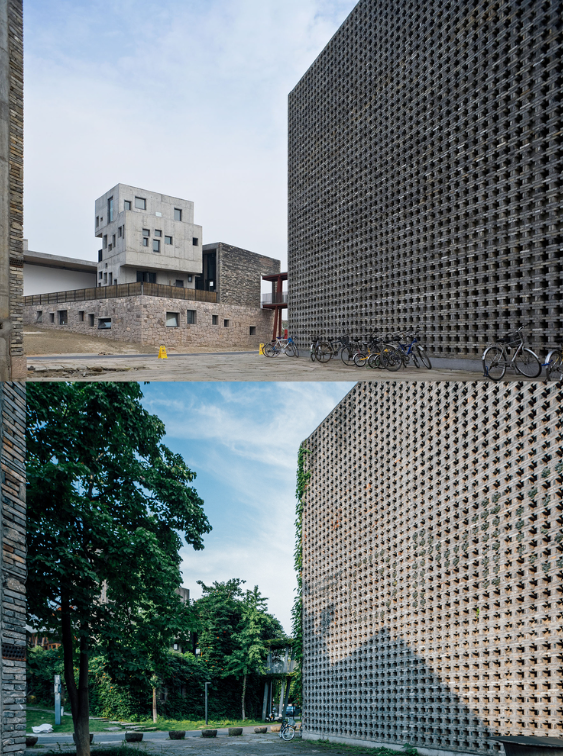

中國美術學院象山校區是建筑領域“時間設計哲學”的范本。這座由普利茲克獎得主王澍設計的校園,通過2001-2007年的兩期建設,刻意構建了一個允許時間參與創作的建筑實驗場。2007年落成時,王澍設計的這座校區還帶著新砌的素混凝土的銳利棱角;而到了2021年,建筑已與自然徹底交融——爬山虎為墻體繡上四季變換的紋樣,雨水在墻面留下水墨般的痕跡,野草從瓦片間隙探出頭來。這不是衰敗,而是一場精心策劃的“建筑生長計劃”。

2007?iwanbaan(左),2021 ?巖谷工作室-趙賽(右)

2007?iwanbaan(上),2021 ?巖谷工作室-趙賽(下)

2007?iwanbaan(上),2021 ?巖谷工作室-趙賽(下)

設計師刻意采用回收舊磚瓦、裸露混凝土等會“老化”的材料,并預留了植物攀爬的縫隙結構。他曾在采訪中說:“真正的建筑應該像古畫一樣,需要時間的包漿。”如今,當年刻意保留的施工腳手架已被藤蔓纏繞成天然廊架,混凝土裂縫中長出蕨類,建筑成了生態系統的宿主,植被覆蓋率也從2007年的不足5%提高到了2017年的40%。

2007?iwanbaan(上),2021 ?巖谷工作室-趙賽(下)

2007?iwanbaan(上),2021 ?巖谷工作室-趙賽(下)

2007?iwanbaan(上),2021 ?巖谷工作室-趙賽(下)

2007?iwanbaan(上),2021 ?巖谷工作室-趙賽(下)

2007?iwanbaan(左),2021 ?巖谷工作室-趙賽(右)

04 深圳南頭古城

千年年輪與特區脈搏的交疊

位于中國深圳城市中心區域的南頭古城有1700余年建城史,城始建于東晉,明清時期作為海防要塞(所城)與新安縣治(縣城),建筑以軍事設施與行政官署為主,如城墻、衙署、寺廟(如東莞會館、信國公文氏祠)。

南頭古城?圖源網絡

改革開放后至21世紀初,隨著深圳城市化加速,古城不斷消退而村莊不斷膨脹,最終形成城市包圍村莊,而村莊又包含古城的城村環環相扣,古城時隱時現的復雜格局—“城中村中城”。南頭古城建筑以嶺南傳統三間兩廊民居為主,墻體多為蠔殼混合黃泥砌筑(蠔殼墻占比超60%),青磚僅用于重要建筑。屋面采用雙層瓦片(底瓦+蓋瓦)排水系統,木梁架多選用本地杉木,未經防腐處理。隨著時光的流逝,蠔殼墻因鹽分結晶導致表層粉化,木構件出現蟲蛀空洞,瓦片脫落率達40%以上。而廣府祠堂瓦當的孔雀藍釉面經百年酸雨侵蝕,現已褪變為苔蘚綠與鐵銹紅交織的抽象畫,其褪色速率成為環境變遷的化學時鐘。

南頭古城改造前鳥瞰?URBANUS

廠房區Vego Plaza ?吳清山

改造前后的關帝廟?圖源網絡

每逢重大歷史事件發生,南頭古城都要經歷一番溯源和改造——1997年香港回歸時新建八處仿古建筑,2011年大運會時主街穿衣戴帽,2017年深港雙年展時將建筑與藝術進行了融合。修復中采用“新舊共生”策略,保留完好的蠔殼墻注入環氧樹脂加固,破損處替換為3D打印仿生蠔殼磚(相似度92%)。木結構改用碳纖維增強復合材料,屋面新增鈦鋅板防水層。為了保留傳統建筑的特色,在翻新過程中盡量保留了原有的建筑結構和裝飾元素。

報德廣場改造前與改造后鳥瞰?URBANUS

報德廣場?攝影人:張超

南北街圖源網絡

嶺南傳統街道的鋪地材料和組合方式圖源網絡

南頭古城建筑群的演變是一部“層積史”,明清城墻的滄桑、“民國”騎樓的折衷風格、城中村的密集瓷磚樓與現代藝術化改造共存,直觀體現了時間對建筑外表的疊加效應——既有自然衰敗的痕跡,也有人為干預的烙印。這種“城村共生”的多元形態,成為深圳城市化進程中歷史與現代碰撞的縮影。

05 米蘭垂直森林

如果城市需要肺葉

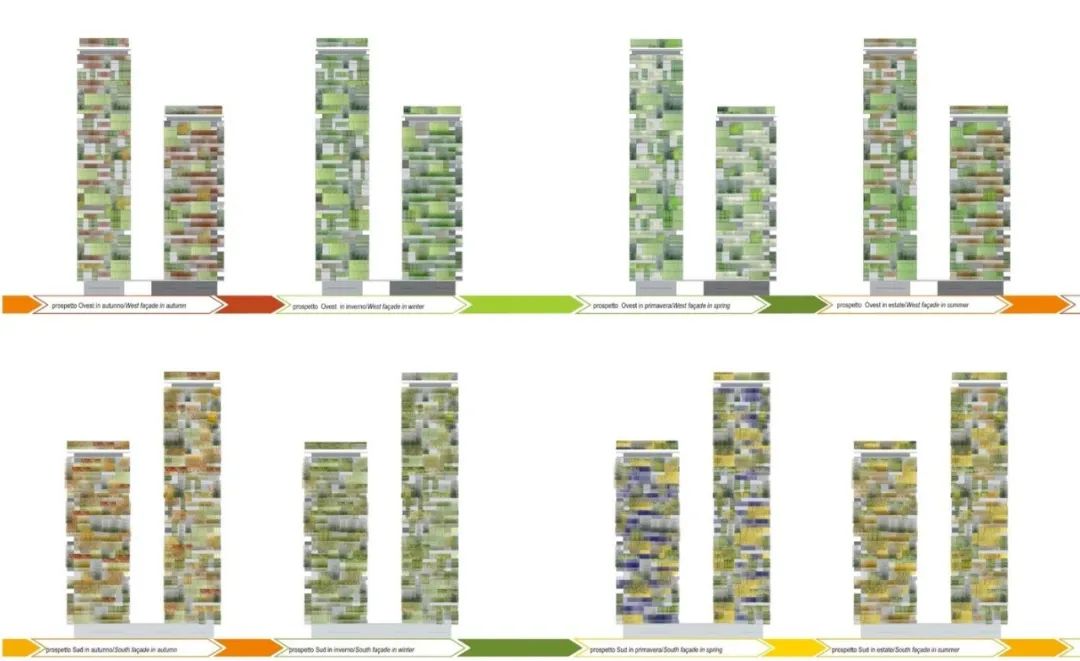

位于米蘭的由意大利建筑設計師史蒂法諾·博埃里設計的兩座垂直森林2009年開始設計建造,2014年落成,分別有80米和112米高,共種有800余棵樹、15000余株多年生植物和地被植物,以及5000余株灌木,而史蒂法諾·博埃里也被很多媒體稱作“垂直森林之父”。

在史蒂法諾·博埃里看來,垂直森林作為一個建筑范式,其理論起源正是來自非人類中心主義,也就是深層生態學。史蒂法諾·博埃里希望垂直森林能將建筑變成人類和其他動植物共同的家園:通過倍增“垂直森林”的系統,建設真正具有生物多樣性的高密度城市,讓人類的聚集區不再侵蝕自然,同時又通過立體的森林系統,與整個地表生態系統連成網絡,平衡不同物種的比例。

項目外觀?攝影:Dimitar Harizanov

項目外觀?攝影:Dimitar Harizanov

垂直森林圖源網絡

立面植被 ?攝影:Bosco Verticale

在博埃里看來,通過垂直森林能夠將城市“復原”為平衡的生態環境。“想象建筑不再是‘主宰’或‘隔開’自然局部的東西,而是與自然本身一起被創造出來。”垂直森林是城市中可變的地標,它的顏色隨著季節的變化而變化,并且利用了不同的自然植物。這使得米蘭具有了一個不斷變化的城市景觀。

可變立面?Boeri Studio

水和灌溉系統?Boeri Studio

項目外觀?攝影:Dimitar Harizanov

建筑將等量于20000平方米的林地或灌木叢植被,集中在一個3000平方米的城市建筑表面上。項目通過對綠植的追求來限制城市擴張,每幢“樹塔”都相當于規模為50000平方米的獨戶公寓。

項目外觀?攝影:Dimitar Harizanov

06 紐約高線公園

鋼鐵懸軌上的野生詩篇

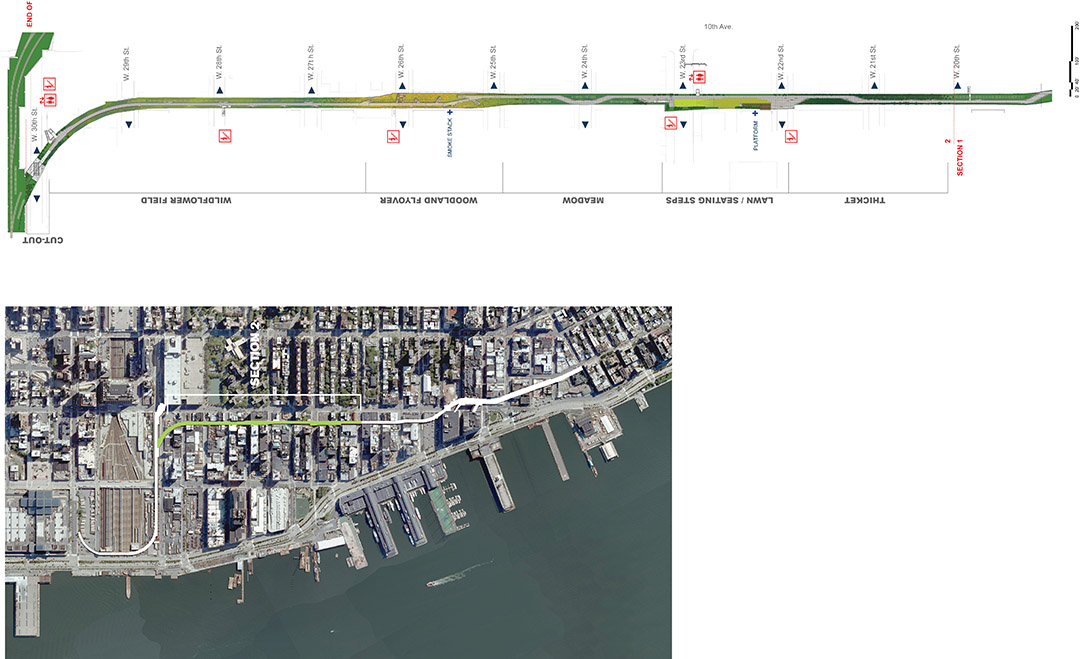

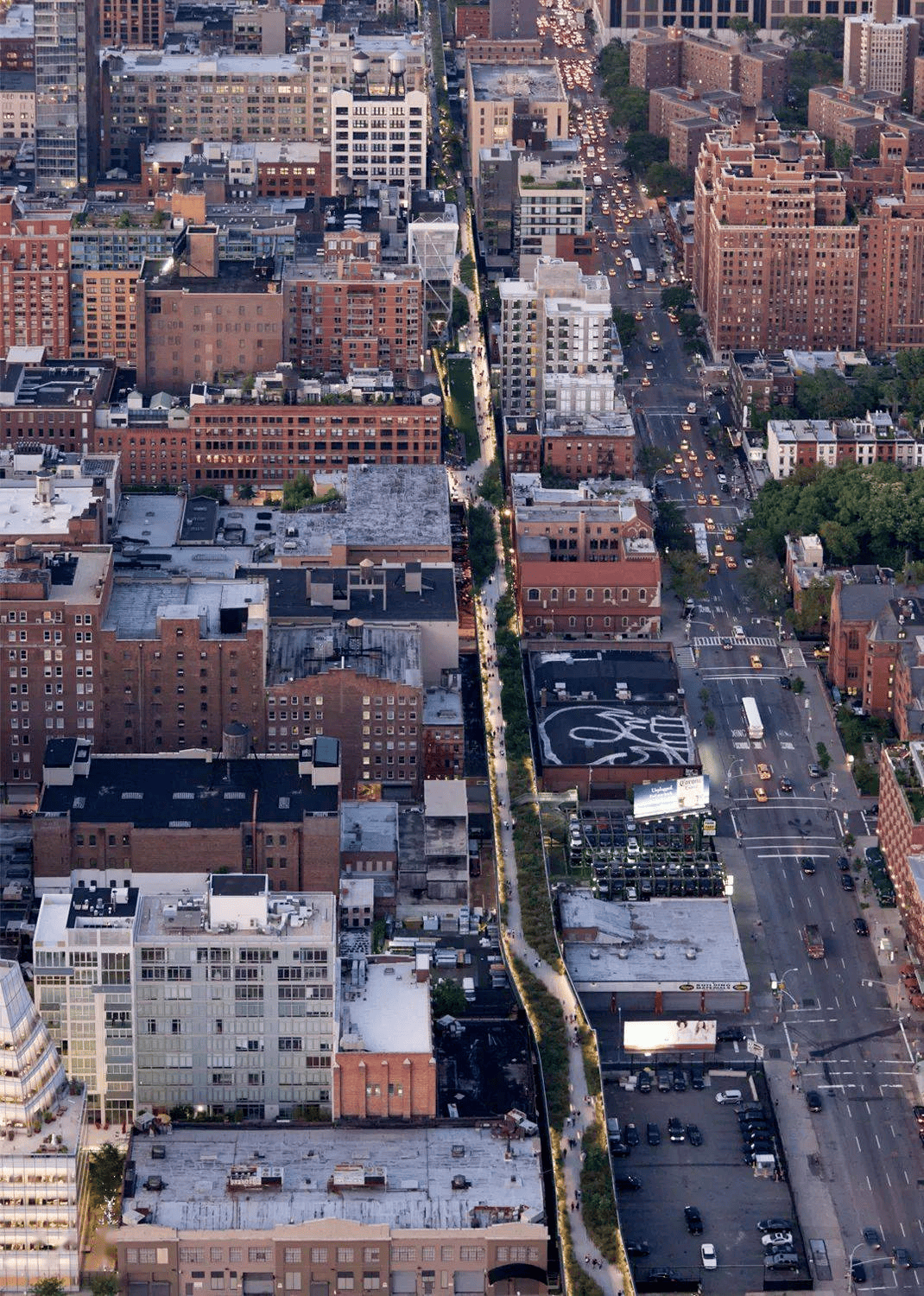

紐約高線公園位于曼哈頓西側,跨越23個街區,與肉類加工區、西切爾西區及地獄廚房/克林頓區三個重要區域相連,原是建于20世紀30年代的空中貨運鐵道線。20世紀80年代,棄用高架鐵路成城市不和諧因素,面臨拆毀風險。彼時機會主義景觀概念興起,部分紐約人萌生將廢棄鐵道改造成公園的想法。1999年,“高線之友”組織成立,致力于挽救高線并推動其變身公共公園。如今,高線公園設想成真,公園歸紐約政府,由“高線之友”維護運營。

Gansevoort 延伸至西30街,目前長度為1英里 ?James Corner Field Operations

鳥瞰圖(南向) ?James Corner Field Operations

高線公園 ?Thehighline

改造前后對比 ?公園網站和《紐約時報》

切爾西灌木叢 ?James Corner Field Operations

公園中的綠地既減少了熱島效應,又為野生動物和昆蟲、鳥類提供了生存空間。園內植物以本地物種為主,并根據耐寒性、可持續性、形狀和顏色選擇了多年生植物、草、灌木和樹木。很多原本在鐵軌上自然生長的野生花草也被保留下來,成為公園景觀的一部分,目的是再現鐵路因為長期被棄置而形成的歷史感。

徑向長椅 ?James Corner Field Operations

林地立交橋 ?James Corner Field Operations

07 結語

“常識告訴我們,如果不進行外加干涉,事物總是傾向于增加它的無序度。”霍金在《時間簡史》中這么寫道。

過去,我們習慣在當下或是回溯過往,為未來的居住建筑空間勾勒出清晰、固定的模樣。然而,倘若我們換一種思路,將建筑設計的部分責任交付給時間,讓風去雕琢、讓雨去潤色、讓植物去添彩、那么、我們是否能一同期許一個充滿未知與浪漫、絕非一成不變的建筑家園呢?這種“未完成態”的建筑哲學,是否也暗合了量子世界中疊加態的浪漫?

當然,這些建筑的實際入住率低下也會帶來一些問題。例如,樹木根系會入侵建筑結構,影響建筑穩定性;也可能導致蚊蟲聚集、遮蔽和植物高空墜落等問題。至于后期維護,包括剪枝、排水、滅蟲害等一系列工作該如何推進,如何平衡想象中的浪漫與入住的現實沖突,都是需要思考與權衡的議題。

您是否注意到身邊有類似“活著的建筑”?歡迎分享那些悄然生長的空間故事。

專欄編輯|Sherry Li

發文編輯| Yiyue Dong

審核編輯|Chenxi

https://zhuanlan.zhihu.com/p/523746744

https://www.archiposition.com/items/20201028034528

https://www.archdaily.cn/cn/966842/zhong-guo-mei-zhu-xue-yuan-xiang-shan-xiao-qu-de-cheng-chang-2007yu-2021dui-bi?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_medium=search_result_all

https://www.gooood.cn/office-building-moganshan-road.htm

https://www.jiuludao.com/museum/detail?identifier=12330106679892155J

http://www.archina.com/index.php?g=ela&m=index&a=works&id=6723

https://www.sohu.com/a/713016879_121124406

https://www.gooood.cn/high-line-park-section2.htm

"/>

"/>

"/>

"/>