01 北京故宮:千龍出水,蛛網(wǎng)匯流

每年夏季的暴雨,都會(huì)讓北京故宮的排水系統(tǒng)登上各種話題榜。在北京及周邊許多城市紛紛陷入“看海”的窘境時(shí),故宮總能快速排除積水,并呈現(xiàn)“千龍出水”的奇觀。

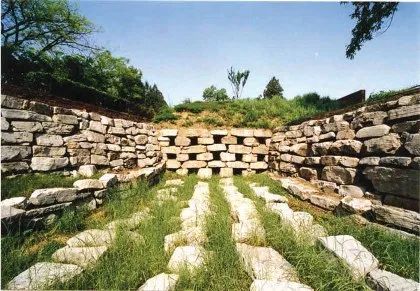

故宮太和殿前排水系統(tǒng) ?王玨

這都得益于故宮龐大而精密完善的排水系統(tǒng)。首先,遵循“上尊而宇卑,則吐水疾而霤遠(yuǎn)”(《周禮·考工記》)設(shè)計(jì)的各類屋頂,以由陡及緩的曲面將雨水迅速向下向前排出。凸起的筒瓦與凹陷的板瓦所構(gòu)成的“排水通道”——瓦壟,則將雨水有序地匯集至屋檐的瓦當(dāng)處滴落,同時(shí)防止雨水滲入屋面。

故宮的曲面屋頂,《故宮建筑細(xì)探》 ?周乾

?人民網(wǎng)

落到地面上的雨水則將通過(guò)縱橫交錯(cuò)的干溝、支線、涵洞、溝眼等設(shè)施,匯總向外排出。故宮內(nèi)的排水設(shè)施充分利用了地形特點(diǎn),借由北門(mén)神武門(mén)與南門(mén)午門(mén)約2米的高差,使得無(wú)數(shù)水流沿著地面的錢(qián)眼、溝槽漏入下水溝道,瀉入內(nèi)金水河,沿紫禁城內(nèi)西側(cè)南流,流過(guò)武英殿、太和門(mén)前,經(jīng)文淵閣前到東三座門(mén),復(fù)經(jīng)鑾儀衛(wèi)西從紫禁城的東南角流出,最終匯入城墻外側(cè)52米寬的護(hù)城河、外金水河、中南海等水系中。

故宮中的內(nèi)金水河 ?北京檔案

太和殿廣場(chǎng)錢(qián)眼與暗溝 ?活字文化

其中最為特別的設(shè)施,便是三大殿三重臺(tái)基上設(shè)有的1142個(gè)螭首,頻頻登上熱門(mén)的“千龍吐水”的壯麗景觀便由此而來(lái)。作為皇權(quán)的象征,故宮前朝三大殿的臺(tái)基采用了古建筑工藝的最高等級(jí),由三重須彌座疊加而成,故稱為“三臺(tái)”。為避免其在雨季因存水、滲水導(dǎo)致下沉,每層臺(tái)基的地面都有著3%—5%的坡度,臺(tái)基邊的欄板底部正中,都設(shè)有直徑為0.1米的近似半圓形的泄水口,使得上層臺(tái)基的水可以迅速地直排向下層臺(tái)基。欄板端部的望柱底則設(shè)有向外探出約0.8米的排水獸,即“螭首”。直徑約為0.03米的圓孔貫穿排水獸,與欄板里側(cè)的地面相通,將雨水由獸嘴排出,由此避免欄板底部有雨水回流,同時(shí)造就了恢宏的藝術(shù)效果。

螭首 ?活字文化

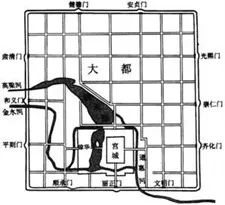

早在元朝興建都城時(shí),主持設(shè)計(jì)的大臣劉秉忠便采用了開(kāi)放式街巷制,來(lái)全面謀劃城市的布局與排水系統(tǒng)的鋪設(shè)。當(dāng)時(shí)還專門(mén)引入了水利專家郭守敬,主持排水工程的建設(shè)。

元大都中修建有蛛網(wǎng)密布的明渠暗溝,并挖鑿了太液池、內(nèi)外金水河和故宮的筒子河(護(hù)城河)用于蓄水和排水。如此完備的排水系統(tǒng)建設(shè),為故宮提供了強(qiáng)有力的道道防線,平時(shí)用于城市供水和消防取水的河渠,在強(qiáng)降雨或山洪來(lái)襲時(shí),便可以保護(hù)故宮不受侵害。

元大都平面及水系示意圖 ?《元大都勘探和發(fā)掘》

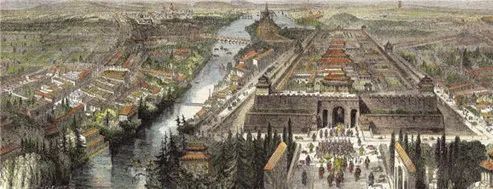

明清北京城在元大都的基礎(chǔ)上改擴(kuò)建而成,開(kāi)挖南海以擴(kuò)大原太液池的水面。內(nèi)城修建了大明壕、東溝和西溝,外城有龍須溝、三里河等水道,形成了縱橫交錯(cuò)的管網(wǎng)。城內(nèi)的河道密度大約達(dá)到每平方公里1.07公里,全城水系總?cè)萘窟_(dá)到近2萬(wàn)立方米。自永樂(lè)十八年(1420年)紫禁城竣工,至今已近600年,無(wú)一次雨澇致災(zāi)的記錄。此排水系統(tǒng)得以有效沿用至今,離不開(kāi)及時(shí)有效的維護(hù)和保養(yǎng)。明代便為此工作設(shè)立了惜薪司,清代為內(nèi)務(wù)府營(yíng)造司。故宮博物院成立后,對(duì)此系統(tǒng)的檢修與維護(hù)亦十分重視,這才使得故宮可以免受水災(zāi)的侵?jǐn)_,歷史遺產(chǎn)得以完好保存。

清代北京故宮及北海鳥(niǎo)瞰(1858年出版的《泰晤士報(bào)·圖文版》版畫(huà)) ?泰晤士報(bào)

?微博/科普中國(guó)

02 江西贛州:縱橫紆曲,條貫井然

而在距離故宮千里之外的江西,古城贛州憑借著近1000年前北宋時(shí)代修建的同樣古老的排水系統(tǒng),獲得了“東方威尼斯”的雅號(hào),被認(rèn)為是“不會(huì)淹沒(méi)的城市”。

江西贛州:古城夜經(jīng)濟(jì)紅火-人民圖片網(wǎng)

在宋朝之前,地處章水和貢水兩江交匯處的贛州城常年飽受水患之苦。北宋熙寧年間,一個(gè)名叫劉彝的知州,通過(guò)實(shí)地考察,根據(jù)街道的布局和城區(qū)西南高、東北低的地勢(shì)情況,采取分區(qū)排水的原則,以州前大街(文清路)為分界線,規(guī)劃并修建了贛州古城的兩個(gè)排水主干道系統(tǒng)。因?yàn)檫@兩條排水溝的走向形狀與篆體字“福”、“壽”二字相似,所以又被稱作“福壽溝”。

福壽溝平面示意圖 ?贛州市博物館

福壽溝采用明溝和暗渠結(jié)合的方式,明溝在地面,暗渠在地下。明溝與贛州城內(nèi)原有的鳳凰池、嘶馬池等數(shù)十口池塘相連,形成水系,具有調(diào)蓄、養(yǎng)魚(yú)、溉圃和污水處理利用的綜合效益,從而形成一條生態(tài)環(huán)保循環(huán)鏈。古代沒(méi)有抽水機(jī)、水泵等機(jī)電設(shè)備,不可能將低處的水排向高處,也不能加快坡度較小的下水道的排水速度。“福壽溝”完全利用城市地形的高度差,采用自然流向的方式,使得城中的雨水和污水自然地排入江中。

古錢(qián)形狀的排水孔,千年贛州福壽溝、600年故宮九龍吐水,盤(pán)點(diǎn)排水神器- 每日頭條

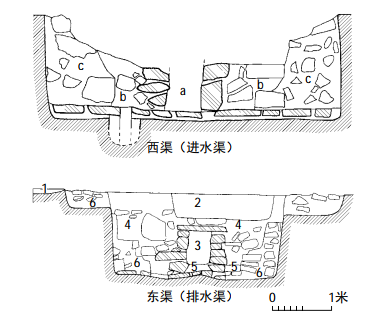

此外,為防止江水倒灌,劉知州在出水口處增設(shè)了閥門(mén)水窗,并將排水口附近的管道設(shè)計(jì)成多層斷面,以加大水流的沖力,這樣,當(dāng)江水淹沒(méi)水窗時(shí),江水壓力自然將閘門(mén)關(guān)閉;而當(dāng)江水水位低于水窗水位時(shí),城內(nèi)之水便可利用沖力將水窗沖開(kāi),進(jìn)行排水。其精巧的坡度和斷面設(shè)計(jì),還能保證排水溝內(nèi)的水流有足夠的沖力,可以帶走泥沙。

福壽溝水窗實(shí)景圖 ?來(lái)源網(wǎng)絡(luò)

福壽溝水窗示意圖 ?贛州歷史文化與城市建設(shè)博物館

治水有方的知州劉彝,后被朝廷調(diào)到京城當(dāng)了“都水丞”,成為了專管全國(guó)水利的官員。如今,全長(zhǎng)達(dá)到12.6公里的福壽溝依然承擔(dān)著贛州老城區(qū)近10萬(wàn)居民的生活排污功能。它與堅(jiān)固的贛州城墻一起,保護(hù)著古城贛州和贛州人。

“都水丞” 劉彝銅像 ?來(lái)源網(wǎng)絡(luò)

03 歷史悠久的治水智慧

史料記載,我們的祖先很早就意識(shí)到了排水系統(tǒng)的重要性,在城市選址時(shí)也會(huì)充分考慮如何實(shí)現(xiàn)給排水、灌溉和防洪等需求。《管子》有言:“凡立國(guó)都,非于大山之下,必于廣川之上;高毋近旱,而水用足;下毋近水,而溝防省”。”《周禮·考工記》則對(duì)匠人挖掘溝渠的要求作了描述,甚至運(yùn)用了流體力學(xué)與結(jié)構(gòu)力學(xué)的指導(dǎo)思想來(lái)防止排水道的阻塞和坍塌。

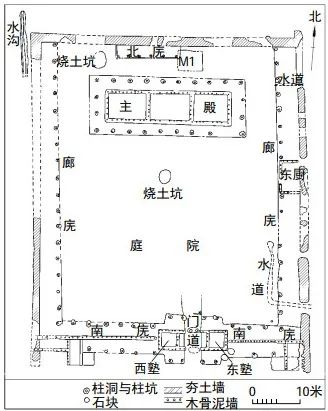

偃師二里頭遺址二號(hào)宮殿與排水設(shè)施 ?《夏商都邑水利文化遺產(chǎn)的考古發(fā)現(xiàn)及其價(jià)值》

迄今所知中國(guó)最早的排水系統(tǒng),可追溯到距今約4600年的新石器時(shí)代晚期,一組出土于河南淮陽(yáng)平糧臺(tái)龍山時(shí)代城址的陶質(zhì)地下排水管道。在夏商時(shí)期都邑宮殿區(qū)的大量宮殿建筑基址中,也可以發(fā)現(xiàn)排水水道,包括明溝和暗道。它們往往會(huì)構(gòu)成一個(gè)排水網(wǎng)絡(luò),將各宮殿的落雨匯集起來(lái),再通過(guò)城門(mén)下的水道排進(jìn)護(hù)城河。

偃師商城宮城大水池水渠剖面圖 ?《夏商都邑水利文化遺產(chǎn)的考古發(fā)現(xiàn)及其價(jià)值》

在西周早、中期的建筑遺址中可以發(fā)現(xiàn)用卵石或經(jīng)過(guò)燒烤的硬化土鋪砌的散水坡。到了秦漢時(shí)期,王朝都城的建設(shè)規(guī)劃性明顯增強(qiáng),人們學(xué)會(huì)因地制宜地建設(shè)周密完善的城市水系,綜合解決城市給排水和交通等問(wèn)題。隋唐時(shí)期的里坊制城市中,磚鋪散水、滲水井和排水管道亦隨處可見(jiàn)。許多的設(shè)施經(jīng)歷了悠久的歲月,只能從不同時(shí)代的遺址中窺見(jiàn)一斑。而歷史最悠久的,沿用至今的排水系統(tǒng),便是前文提到的于宋朝修筑的“福壽溝”。

古代排水系統(tǒng) ?許宏

由此看來(lái),排水系統(tǒng)的設(shè)置需要因地制宜。從古人的經(jīng)驗(yàn)中,我們不難看出,利用地勢(shì)、坡度或是高差,是實(shí)現(xiàn)自然排水的重要一環(huán)。即便采用同樣的設(shè)施,不依勢(shì)而行的排水系統(tǒng)也是行不通的,南京古城便是一個(gè)例子。

南京明城墻的“龍吐水”景觀 ?人民網(wǎng)

此外,縱橫交匯的管道系統(tǒng)需要和城市的布局規(guī)劃同步建設(shè)。隨著城市結(jié)構(gòu)與交通越來(lái)越復(fù)雜,以及大量道路硬化所帶來(lái)的城市吸納雨水功能減弱,城市的地下排水系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)加重,并愈發(fā)顯得脆弱不堪。海綿城市為解決這一問(wèn)題提出了一種方案。與此同時(shí),在未來(lái)的城市開(kāi)發(fā)與建設(shè)的過(guò)程中,我們或許可以將地上與地下空間的建設(shè)相結(jié)合,為城市的整體安全進(jìn)行更為細(xì)致且謹(jǐn)慎的規(guī)劃。

東京下水道 ?來(lái)源網(wǎng)絡(luò)

專欄編輯|Sherry Li

發(fā)文編輯|Yibo

審核編輯|Chenxi

"/>

"/>

"/>

"/>