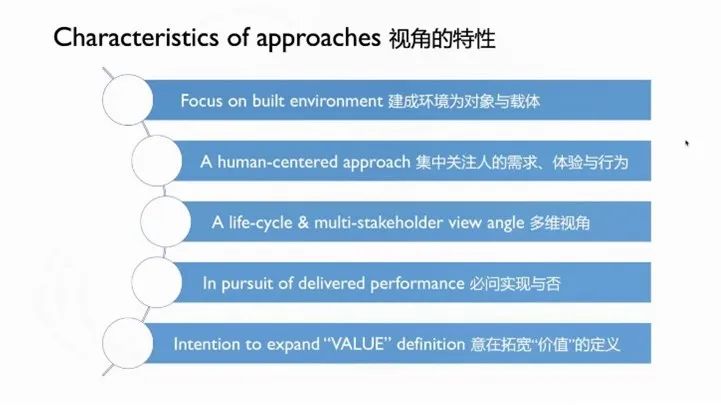

講座之初,華穎教授以“看空間的視角”作為切入點,向我們講述她如何以自身建筑背景,一步步接觸到人機互動、機器人等技術(shù)科學(xué),環(huán)境心理學(xué)和行為學(xué)領(lǐng)域。她的經(jīng)歷分享展現(xiàn)出她從最初的“在外旁觀者”角度看空間,向以設(shè)計師和策劃師的身份在“空間里看空間”,再到作為研究者追索“空間對人的感受和行為的直接影響”的轉(zhuǎn)變。

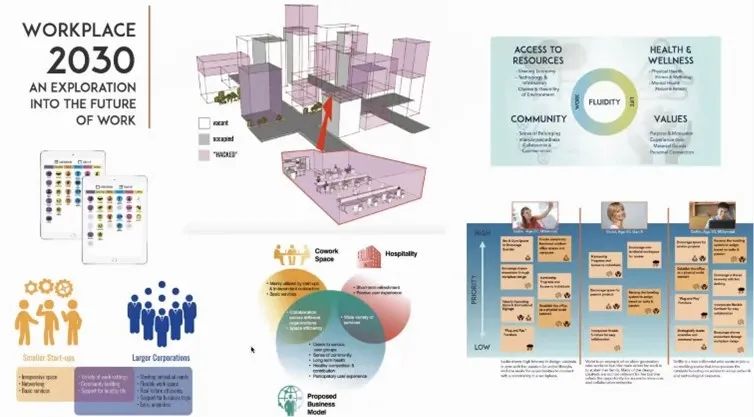

△ 《具有平臺與賦能屬性的工作空間》研究集錦

在華穎教授看來,空間研究與“組合拼圖”有異曲同工之處。空間研究把多維角度的利益關(guān)系、設(shè)計者和使用者的訴求和目標(biāo)一一整合,回應(yīng)提高空間質(zhì)量和提升使用者體驗感的設(shè)計意圖,在改進中實現(xiàn)“設(shè)計創(chuàng)造”到“營造”轉(zhuǎn)型,在轉(zhuǎn)型中實現(xiàn)空間的多維戰(zhàn)略價值(規(guī)模需求、人才吸引、流程順暢、對外品牌形象的表達等等)。

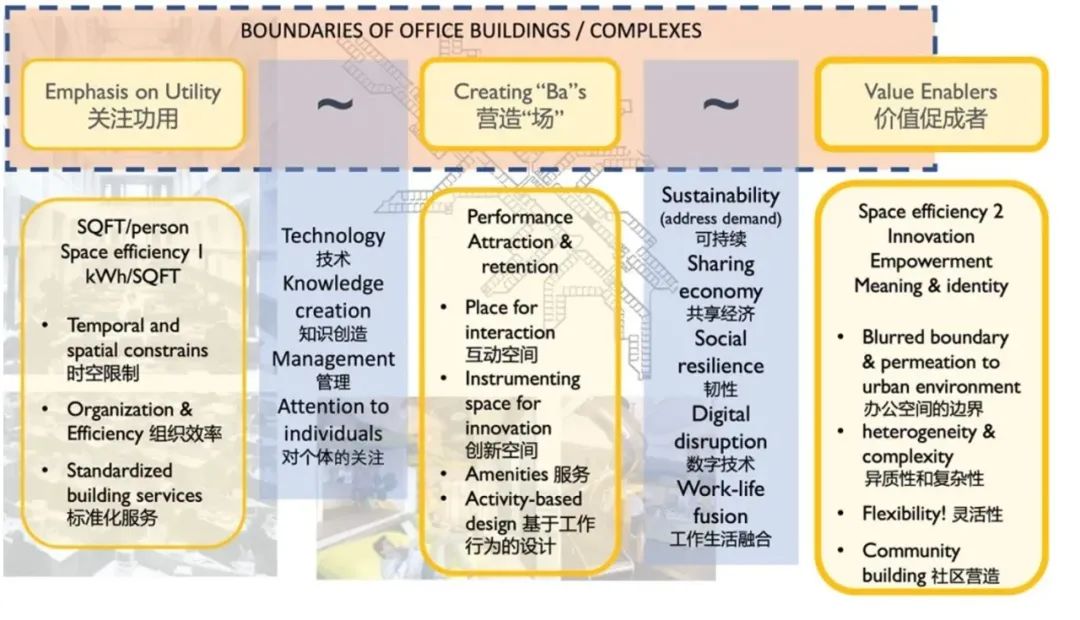

△《具有平臺與賦能屬性的工作空間》研究節(jié)選

正因如此,華穎教授提到設(shè)計是一個聚焦人與環(huán)境的長期過程,不應(yīng)隨交付而結(jié)束。從全球形勢的變化品讀辦公空間的功用,我們跳出了100年前人們“只能在工作空間辦公”的思維定式,打破時空限制、組織效率和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)種種因素。在知識創(chuàng)造和技術(shù)的引導(dǎo)下,借鑒20年前谷歌互動工作的模式,開始營造“場”。

△《具有平臺與賦能屬性的工作空間》研究節(jié)選

隨著對基于工作行為的設(shè)計研究的深入,工作行為逐漸溢出辦公建筑。工作空間不再是作為所謂的“容器”——最初提供標(biāo)準(zhǔn)化工位的場所,而是一個“價值促成”的資源平臺。透過多源數(shù)據(jù)的分析整理,可持續(xù)、共享經(jīng)濟、韌性和工作生活融合等詞匯的注入使“工作空間”的定義和邊界發(fā)生改變,也讓我們在空間設(shè)計和管理中不再去問“這是什么類型的建筑”,而是問“建筑期望達到的商業(yè)目標(biāo)和使用目標(biāo)”。在“線上+線下”模式成為工作新常態(tài)的今天,在設(shè)計上“留有余地”,注重空間的靈活性,保證使用者的參與度,成為了比單純追求設(shè)計完成度更優(yōu)的選擇。

在講座的尾聲,華穎博士從三點對講座進行小結(jié):

· 以資源和開放平臺的角度看待建成空間;

· 通過對特定體驗的營造與對有意達成的行為類型的支持實現(xiàn)多樣化項目目標(biāo)的有效達成(健康與福祉、個人與團隊工作績效、創(chuàng)新成果、歸屬感、對最優(yōu)人才的吸引、品牌呈現(xiàn)和變革管理等等);

· 以質(zhì)量和可持續(xù)為目的的新的空間研究、設(shè)計和管理視角。

講座結(jié)束后,主持人張曉曉及凌建、張迅和王彥幾位goa總建筑師與華穎教授在“從行為研究到建筑實踐”的主題之下,探討如何從華穎教授跨學(xué)科背景的角度去審視空間營造,給予實踐型建筑師全新的視角,進一步將關(guān)于“人的行為和環(huán)境的關(guān)系”的對話鋪展開來。

對談環(huán)節(jié)問答節(jié)選

張曉曉:在這里我想請教華穎老師一個問題。現(xiàn)在的辦公項目極具多元化,根據(jù)方向和定位的不同,辦公項目也逐漸形成了自己的發(fā)展線路圖。其一是需要企業(yè)個性化定制的總部辦公;其二是更看重辦公效率的租賃型辦公;而現(xiàn)今迅速發(fā)展起來的WeWork,可能又是另外一類。針對各類型的辦公空間,是否相應(yīng)的目標(biāo)評價體系和標(biāo)準(zhǔn)會有不同?在價值觀上會有怎樣的區(qū)別?

華穎:總部辦公和租賃型辦公在評判標(biāo)準(zhǔn)上有鮮明的區(qū)別,與此同時它們之間也是相互影響的。事實上,如今50%以上的總部辦公設(shè)計也都開始考慮WeWork這種共享辦公模式,像是如何跟上下游企業(yè)之間互動,如何借助它自身共享辦公屬性的空間把創(chuàng)新和R&D的核心行為吸引到自己周邊來,這些都是辦公項目類型之間相互影響的體現(xiàn)。

從單個類型出發(fā),總部辦公的挑戰(zhàn)性在于“定制”,需要具備預(yù)測公司5年甚至10年產(chǎn)業(yè)和業(yè)務(wù)發(fā)展的前瞻性,且能將成果整合并反映到空間當(dāng)中去。高度定制的空間需要留有韌性,關(guān)注發(fā)揮空間潛力的市場波動以及愿意投入的程度。而租賃型辦公在平臺屬性上會更顯優(yōu)勢。雖然總體上租賃辦公基本以效率、標(biāo)準(zhǔn)化作為主要評判標(biāo)準(zhǔn),但是這類項目還是盡可能在幾個層級需求上給予不同質(zhì)量或者是技術(shù)水平的選擇。在居家辦公普及之后,大家逐漸產(chǎn)生了需要一個介于總部和家之間的“第三空間”的想法,這也激發(fā)了共享辦公空間的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

凌建:我想探討一下國內(nèi)大量建造的辦公園區(qū)——我們俗稱的“產(chǎn)業(yè)園”的問題。在中國城市化的進程中,這類園區(qū)被大量地建造,形成了標(biāo)準(zhǔn)化的、單一的空間模式。另一方面我們可能會偶爾看到一些成功的案例,比如像天目里這樣的混合園區(qū)受到社會的歡迎。我想,對于辦公園區(qū)而言,大的趨勢一定是功能之間的混合、再到融合。只是我們會發(fā)現(xiàn)在實際的設(shè)計之中,雖然在一些底層商業(yè)、廣場的空間里考慮了融合的問題,但是在樓棟內(nèi)部仍然跳脫不開柱網(wǎng)、開間、層高的平均分配這樣一種模式。我想問,面對這類大規(guī)模建造的辦公園區(qū),該如何去更多地影響開發(fā)者,來往更好、更個性化的方向發(fā)展?

華穎:整體而言,想要脫離標(biāo)準(zhǔn)化、往更為個性化的方向發(fā)展是存在挑戰(zhàn)的。就我個人的咨詢經(jīng)驗而言,成功的項目往往是在一開頭就詢問“誰來用”“怎么用”的問題,而不是抱有“建成了自然會有人來用”的思維方式。國內(nèi)開發(fā)時序呈現(xiàn)“倒置”的現(xiàn)象——先獲得土地,再植入業(yè)態(tài);而非先有業(yè)態(tài)的策劃,再以此為依據(jù)進行開發(fā)。在這種情況下如何更為落實地考慮使用者的問題,是需要建筑師和開發(fā)者在項目前期就一起去共同推動的。

總的而言,技術(shù)的發(fā)展打破了場所的壁壘,功能業(yè)態(tài)之間的融合已經(jīng)是一種必然的趨勢,國外國內(nèi)都是如此:舉個例子,紐約的SOHO原來以“藝術(shù)家商業(yè)”“精品店”為主,到現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了更多的工作空間。僅提供標(biāo)準(zhǔn)化的‘容器’的工作空間勢必沒落,也是必然的。只不過這些大的趨勢認(rèn)知如何真正落實到開發(fā)行為中去,確實需要一些付出和過程,如一些短期經(jīng)濟利益的讓渡,但長期而言一定會獲得更大的成功,建筑師需要推動開發(fā)者進行觀念的改變。

張迅:今天華老師講的題目中有個關(guān)鍵詞是“平臺”,我自己的建筑實踐涉及酒店、醫(yī)療、學(xué)校類比較多,也對此有很多感受。我意識到這些類型的建筑都在呈現(xiàn)一種‘基于平臺精細化運營’的趨勢。曾經(jīng)的醫(yī)院可能是一個集中的大塊,但如今通過精細化管理,手術(shù)室、病房可以分散在各處。歐洲的很多酒店,可能客房是一塊,而餐廳休閑吧則是周邊的某個獨立的空間。這種建筑‘基于平臺精細化運營’的模式一定是能帶來很多好處的,華老師可以具體談?wù)剢幔?/span>

華穎:這種精細化的管理模式在醫(yī)院和酒店項目上有明顯體現(xiàn)。它不僅涉及到不同的利益關(guān)系在整個項目形成過程當(dāng)中的話語權(quán),而且它本身行業(yè)規(guī)范的嚴(yán)格程度或者專業(yè)化程度也相應(yīng)地反映到了其運營模式當(dāng)中。當(dāng)空間以“滿足各個單一需求的集合方式”的形態(tài)存在,空置的問題就會產(chǎn)生。在辦公空間中到底是完全按照“門牌”既定的功能而決定個人工作方式,還是說希望順應(yīng)、滿足使用者的當(dāng)下需求,都是與空間營造給予使用者的決定權(quán)掛鉤的。從專業(yè)培養(yǎng)的經(jīng)驗價值出發(fā),并在設(shè)計過程中全面考慮多樣的空間使用模式與時空組合,為使用者需求的個性化和空間使用方式的自主性提供可能與引導(dǎo),同時盡早開始空間設(shè)計與管理、運營之間的整體思考和雙向溝通。

王彥:我想聚焦于綠色建筑和碳中和的概念,來探討一下辦公空間的問題。我有兩個問題,第一個問題是如何去打動業(yè)主選用融合碳中和理念的辦公空間?可以從何種激勵方向入手?第二個問題是想要詢問一下在設(shè)計過程中如何有效減少碳足跡,來達到比較理想的設(shè)計效果?

華穎:說到動力,就要說到與甲方的有效溝通,項目中綠色或環(huán)境目標(biāo)的非技術(shù)性阻礙不容忽視。設(shè)計師在推廣綠色建筑設(shè)計理念和方案的過程中,常常繞不開綠色建筑將帶來可觀的初期投入增量這一固有認(rèn)識。非自用的開發(fā)項目中初期投資主導(dǎo)、建筑運行能源消耗很難影響項目決策的情況仍然較為普遍。如果市場響應(yīng)不足,大規(guī)模、大幅度的建筑碳足跡減小仍難發(fā)生。

減少碳足跡抑或是降低建筑能耗除了能源供應(yīng)端的方案之外,不外乎三種方式:首先是降低能源需求,例如優(yōu)化自然采光來降低對人工照明及與之相關(guān)的化石能源的需求量;第二個是增加系統(tǒng)整合與設(shè)備效率,在不得已使用化石能源的場合,將效率最大化;最后一點是重新看待建筑的外表皮,它不僅是建筑跟環(huán)境之間的界面,而且它直接影響到采集能源的方式或者是能源交換的方式。通過對這三者的設(shè)計優(yōu)化是可以產(chǎn)生可測量的影響的。利用自身環(huán)境條件,做好被動設(shè)計,其實這才是真正的聰明的、智能的建筑的要素。

主講 |華穎

主持|張曉曉

對談 |凌建、張迅、王彥

文案|許瓏還

編輯|Rugui

審核編輯|Yibo

版權(quán)?建道筑格ArchiDogs,轉(zhuǎn)載請聯(lián)系media@archidogs.com

若有涉及任何版權(quán)問題,請聯(lián)系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>