朱培棟博士以研究型的工作方法,“空間賦能”的實踐線索,積極而持續地介入設計的第一線,回應當代建筑學復雜背景下的設計需求及社會問題,并不斷通過“場景構型”的方式,以建筑的創新和創作來實現空間價值的增溢及社會價值的平衡。

朱培棟博士在2020FA青年建筑師獎決賽現場,最終獲得最佳實踐獎

朱培棟博士參加杭州求是社區微更新項目,接受中央一套采訪

朱培棟博士為浙江大學建筑學院師生分享“多義的邊界”主題講座

line+身份融合

朱培棟:我們工作室特別年輕,今年是第4年,對于一家建筑事務所而言,其實我們還處在嬰兒期。但另一方面,在成立line+之前,其實我和凡浩已經在直面市場的多元化實踐狀態下積累了約十年的經驗。所以如果要用一句非常簡單的話來說,我們定位是一種從民營設計機構中成長迭代而來的、新型的、直面市場的創意工廠。

在我們的期望中,line+應當成為一個適應時勢變化而不斷生長的新型設計組織。我們介乎大型設計院與獨立工作室之間,既有大院的服務和品質意識,同時兼備獨立工作室的創新思維和研究型工作模式。

空間賦能

朱培棟:我們希望有機會面對形形色色、方方面面、多種多樣的挑戰,在這背后,我們有一條主線和邏輯,構成了事務所的工作方式及態度,即空間賦能。

賦能,是在商業邏輯下演繹而來的,但它不僅僅關注于商業。比如在面對城市時,我們往往會挖掘城市板塊因為這個項目的建設會帶來怎樣的機會,或者造成怎樣的潛在問題。這些是我們通過對于事物的感知,對場所的感知,對趨勢的感知,來尋找、挖掘的一些機會。

在不同的場域中,我們所選擇的策略是有所差異的,比如有模式賦能、類型賦能、形式賦能以及材料工藝構造賦能。

通過調整對于建筑師自身的定義和期待,改變我們的生態位,主動地鏈接產業的上下游的這種方式可以稱為“模式賦能”。它顛覆了建筑師接到任務、開始設計、完成圖紙、然后對現場進行管控的傳統工作模式。

第二種是類型賦能,在建筑的使用場景下,不僅僅局限于以往定義的功能,它會隨著人、時、地的原因發生各種各樣的變化,它的一種空間定義也逐漸產生了多樣化的可能性。

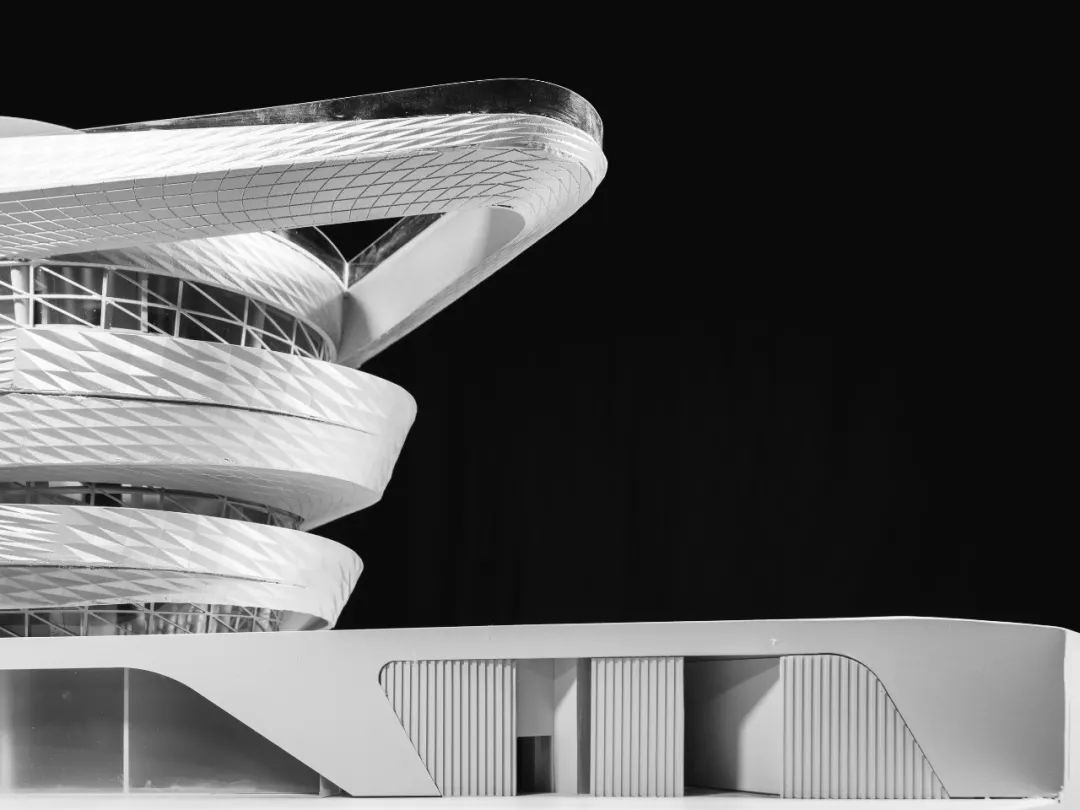

比如在錢塘江博物館項目中,我們探討能否將獨特的場地設計成在白天和夜晚具備同等生命力的模式,將傳統博物館的路線變成了兩種功能的疊加,即一個24小時完全開放的城市觀景臺和一個日常開放的主題博物館的疊合。所以博物館即使在結束運營之后,也會為觀者提供一個感知城市變化、錢塘江日新月異的公共空間。建筑中的兩條路徑交匯在屋頂的一個咖啡館,它一方面作為中介,為整個空間提供了活力和載體;另一方面作為城市觀景臺,人們在這里偶遇,喝一杯咖啡,倚著夕陽余暉,遠望錢塘江緩緩流淌。

錢塘江博物館

錢塘江博物館工地照

在形式和材料工藝方面,才能凸顯建筑師的基本功。建筑對人具有很強的感染力,甚至是傳播力,在當下我們常說的“顏值就是正義”往往也來自于形式、材料或是構造,這些是構成建筑的營造層面的底層邏輯。這方面也是我們所關注的,我們不排斥建筑在當代作為一種媒介的職能,它使得建筑打破靜態空間,成為一種流動的、有傳播可能的圖像。控制材料、控制工藝、控制形式,讓他們發揮除了完成建筑本身場域空間營造之外的更輕的能量,也是我們探索的一個方向。

比如在傘之丘項目當中,一開始業主的意圖只是做一個沿街商業,但是在整個項目推進的過程中,我們越來越深刻地意識到,在這樣的環境中如果只是用一種傳統的策略和思路,會為項目帶來很多遺憾。最終這個項目我們通過形式語言、材料,構造直接的疊合,使得形式更具有視覺張力和媒體傳播性,為整個項目帶來超乎預期的關注度和流量,同時我們也在這個空間中探討新型的集成商業的原型。

剛剛提到的這4種類型,我們在不同的項目中都進行了實踐。土地作為城市的不可再生資源,如何在有限的土地和空間當中挖掘更多潛能,成為建筑師必須要思考的問題,也是建筑師的一種責任。

“傘之丘”生活方式集合店

line+新的挑戰

朱培棟:在項目的類型上,當下我們更關注的是三個板塊。

首先,除了我們本身在深入實踐的鄉村領域、高端的人居領域,文旅板塊和小型公共文化建筑之外,針對城市的存量空間再利用,也即城市更新板塊,我們正在做一些布局和探索,這一方面是城市的特色風貌和記憶的延續,另一方面則是對既有空間的賦能激活。最近我們針對上海的老里弄空間如何在保留城市記憶和空間格局的同時向前發展,以及蘇州的老工業遺存空間如何適應當代的復合功能,做了一些工作,今年應該能部分呈現。

蘇州平江街道H266文博園

同時,我們也在做一些海外的布局,正在嘗試跨文化的實踐,不同的文化背景,不同的社會環境,不同的工作節奏。今年我們贏得了美國的一個國際設計競賽(美國舊金山灣區大型棕地開發項目),在接下來的時間跟北美的LDI 團隊一起推動這個項目落地和最終實現。

舊金山“FOREST”森林社區

第三個板塊是在超高層領域,建筑師總是在對抗或者回應著地球的重力,而超高層往往是這種關系的極致反映,從想象空間到技術整合,對于建筑師都是極富挑戰的課題。當下我們在5個城市有超高層的項目正在推進,也會考慮在城市高密度人居情況下,這樣的空間形態如何從內在體驗到社會外延,產生一些更積極的可能性。

長沙南湖新城超高層綜合體

建筑師有各種各樣的實踐模式,line+用在中國市場的獨特實踐證明:積極面對當下市場,充分發揮設計力量,建筑師可以通過為建筑“賦能”,使其在市場上獲得極強的生命力。這多少能鼓舞很多青年建筑師——這依舊是一個對設計友好的時代。

line+建筑事務所

line+建筑事務所由主持建筑師孟凡浩和朱培棟創立,是一家擁有國際聲譽的多元化新銳設計事務所,目前分別在杭州、上海設有辦公室。“line” 即邊界,以建筑設計為基點,"+"旨在突破傳統行業領城的明晰界限,以“空間賦能”作為研究與創作的核心策略,回應時代背景下城市與鄉村的現存問題,從而實現建筑在社會經濟文化等多領域的價值迭代和釋放。

從城市空間塑造到鄉村文明振興, line+始終堅持批判性思考,營建根植于地域和文脈特征的設計作品,回應并詮釋當代文化的多樣內涵。在保證高品質完成度的前提下,積極介入城市公共空間、高端人居環境、鄉村振興實踐、文化度假旅游等多種項目領域,深入挖掘商業邏輯下的潛在價值,致力于成為文化與商業縫隙中的擺渡者。

采訪|栗茜

文字|激清 校對|栗茜

視頻拍攝|鄭凡琪

拍攝助理|侯玥

視頻制作|鄭凡琪

審核編輯|Yibo

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>